Vitrail de Notre Dames des Carmes

Ce vitrail, réalisé en 2012-2013, à l’initiative de la commune est une œuvre collective de Guisséniens : Jean-François Couchouron, Sylvie Roué, Yvon Gac, Marie-Claire Stéphant, Annie Ellegoet, sous la direction artistique de Michel Thépaut et la direction technique d’Aurélie Habasque-Tobie

Texte pour une lecture du vitrail de Brendaouez

La commission créée pour réfléchir à la conception s’est réunie en septembre 2012. La commande s’est traduite par la mise en place d’un « cahier des charges » précisant des orientations. Nous ne nous adressons plus seulement à des chrétiens mais à un public bien plus divers (aussi le souhait d’une image qui ne sollicite pas seulement des connaissances religieuses mais propose différents niveaux de lecture est attendue). Diverses pistes ont été évoquées (arbre de Jesse…) mais le thème de la Vierge s’est révélé plus ouvert. L’illustration de cette figure étant déjà très présente dans le lieu, une évocation plus abstraite s’est imposée pour répondre au souci d’une lecture active du spectateur.

Description :

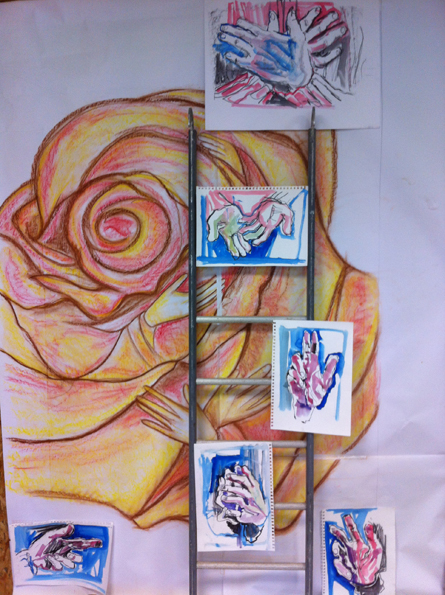

Deux grandes fleurs occupent l’espace. La première dans son plein épanouissement se donne par le jeu de formes rouges et bleues dans le haut ; la seconde se donne par un liseré rouge servant de contour, elle occupe la partie basse et demande au spectateur une reconstitution. Ces fleurs, au fil du projet, sont devenues des éléments avant tout dynamiques, synonymes d’énergie et de force. Ce sont des signes abstraits servant à créer une sorte d’aspiration du regard.

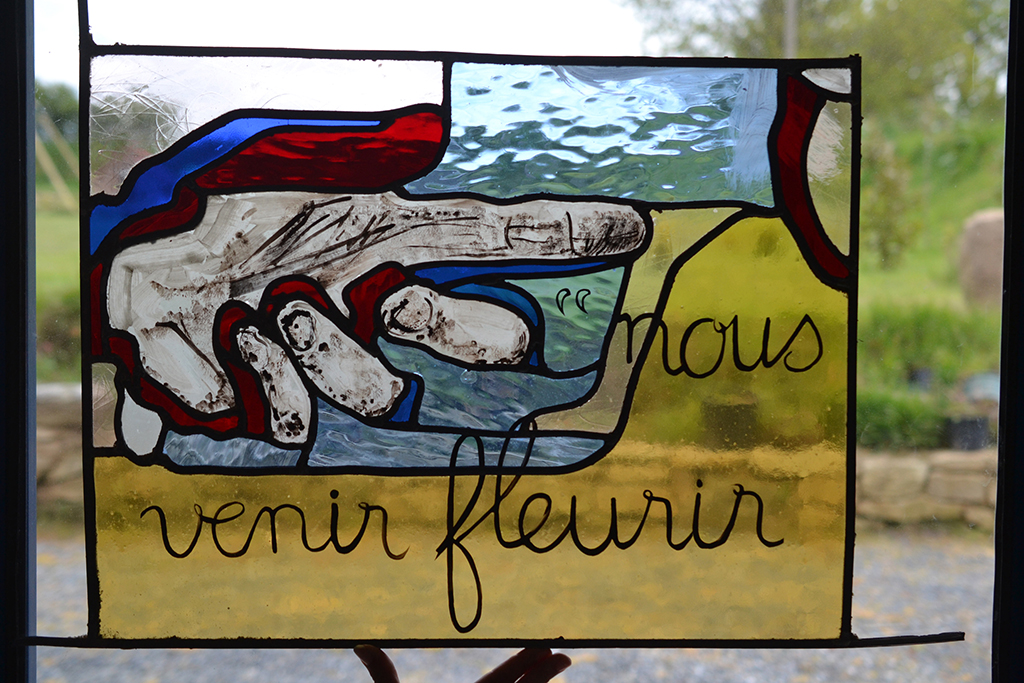

Une série de sept positions de mains se répartit dans le reste de l’espace. Ces mains s’organisent du bas vers le haut en alternance d’un panneau à l’autre. Ce sont des mains humaines avec un dessin prononcé.

Deux types de lecture sont proposés.

L’une profane : dans cette série de mains qui s’affairent à la mise en place de l’image des fleurs, on peut lire une mise en abîme de la réalisation du vitrail lui-même. Cette lecture s’appuie sur les contrastes : dessin/couleur, concept/savoir-faire, technique/idée. Les fleurs plus insaisissables, par le rôle donné à la couleur, traduisent cette force immatérielle de l’idée de beauté et d’énergie. Elles s’imposent par leur présence sans très bien être limitées par les contours. Elles sont là en même temps comme pure abstraction et évidence. Les mains révèlent par leur dessin un savoir faire, par la grisaille une matérialité laborieuse, par leur caractère noueux une difficulté. Elles sont la matérialisation de ces mains qui s’affairent à la réalisation de l’œuvre. Elles sont à l’image de ce travail collectif : des mains qui ont œuvré à l’élaboration de la maquette et qui ont travaillé à la découpe et au montage du vitrail. L’image de ce vitrail est la synthèse de ces deux aspects, le concept : l’idée de beauté et la technique : les mains qui fabriquent ; « Mettre la main à la pâte, La main au service de, avoir une main en or, prendre quelqu’un par la main …», notre langage est fleuri de ces expressions qui traduisent par des images le rôle de cette main qui fait la différence entre l’homme et l’animal.

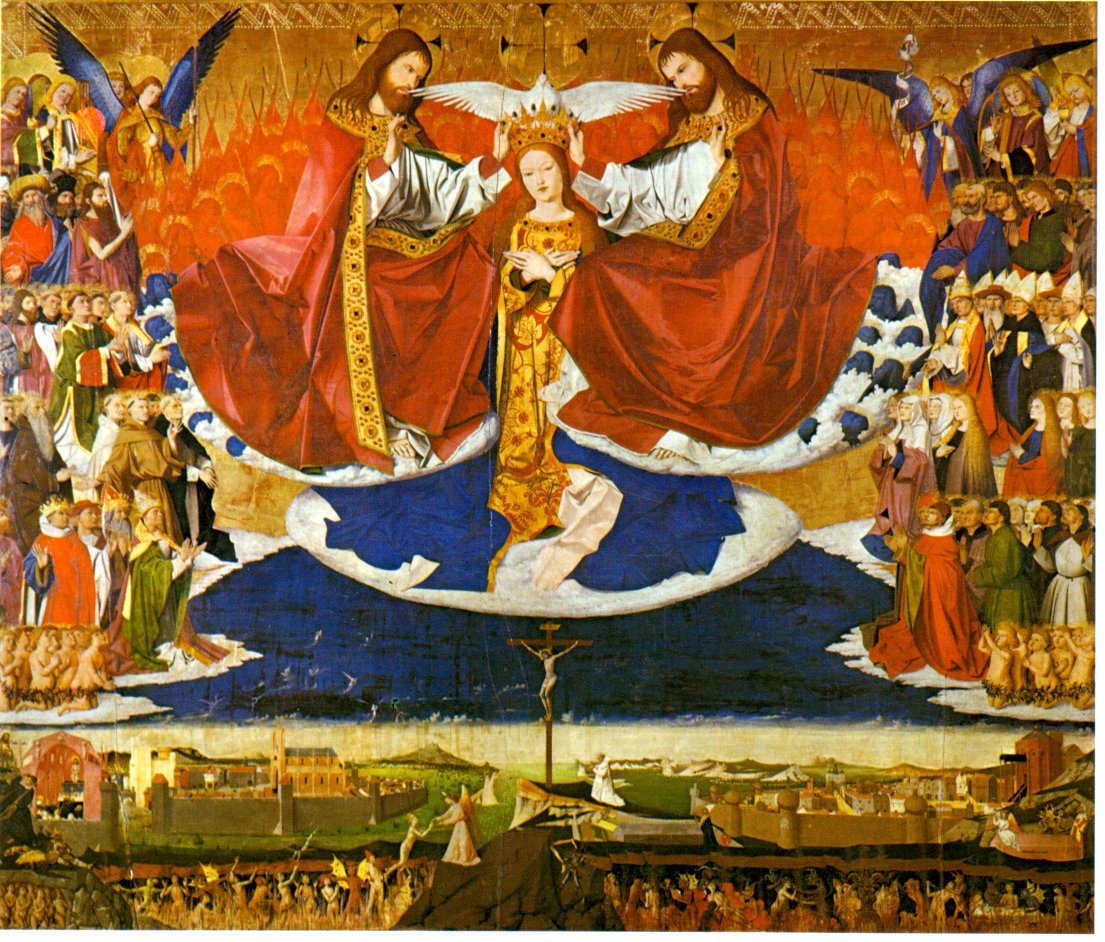

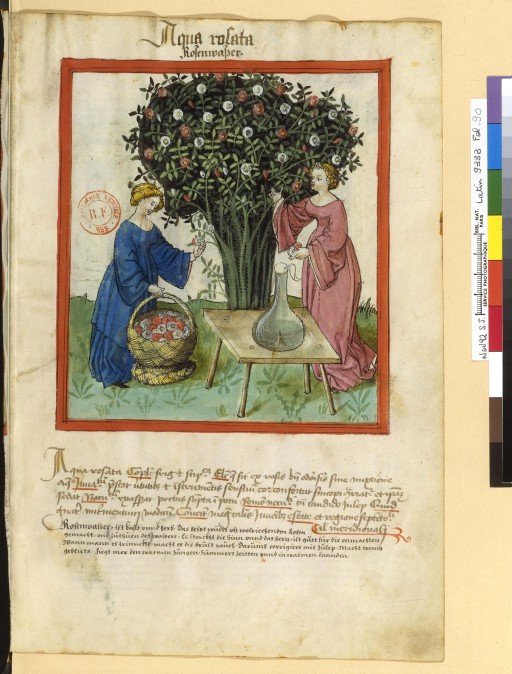

L’autre lecture plus religieuse, orientée vers une évocation de la Vierge. Elle est dite : Rose du matin, Rose éternelle, toujours belle et toujours fleurie. Elle est aussi dite Echelle de Jacob car elle permet à l’âme humaine de s’élever jusqu’au ciel. Dans nos recherches, cette échelle s’est parfois matérialisée, il ne reste finalement qu’une série d’étapes dans l’élévation. La vierge se donne sous forme d’un buisson ardent et est peinte dans les représentations de St Luc avec son manteau bleu et rouge parsemé d’étoiles, d’où le choix des deux couleurs dominantes. Le choix des gestuelles de mains renvoie à différents types de représentation de la Vierge : L’annonciation (Simone Martini ou Lorenzetti), Vierge en majesté, Vierge orante. Plutôt que d’y voir un type de Vierge particulier, ces différentes mains se lisent comme geste de don, de bénédiction, de désignation, de prière et d’acceptation. Elles sont une manière de signifier une figure synthétique. Cette image fait citation à d’autres images l’ayant précédée par la réutilisation de cette gestuelle.

« Nous on aimait bien venir fleurir la Vierge » (texte dans la partie basse). Il fait référence à cette attention que les gens du quartier et de Guissény ont pour le culte de la Vierge dans ce lieu, à ces préparatifs du pardon où chacun s’affaire pour rendre le lieu le plus beau possible. On peut y voir toute cette attention, cette ferveur collective qui entourent ce moment de communion. C’est aussi un hommage de tous ces bénévoles (maçons, couvreurs ...) qui ont œuvré à la rénovation de cette chapelle à divers moments de son histoire.

Il fallait aussi inscrire le lieu dans son histoire par la toponymie, selon Bernard Tanguy : Bren daouez viendrait de Daouedd, en gallois : double, deux, deux collines, deux rivières, qui se traduit ici par l’idée du double et du miroir. C’est la vision active du spectateur qui reconstruit l’image de la fleur basse et quand il participe à cette recomposition il rentre dans une dynamique de lecture.

L’image reste polysémique. C’est au spectateur d’en faire sa lecture. C’est à lui, par sa lecture active que revient le dernier mot. Quel parcours veut-il suivre ? A lui aussi de voir si l’image répond à la commande.

Pour l’équipe des bénévoles : Michel Thepaut